Techniques culturales

La rentabilité du désherbage ciblé

Décembre 2025

Le désherbage ciblé en temps réel offre la possibilité de traiter uniquement les adventices repérées plutôt que d’épandre des herbicides sur toute la parcelle. Elle repose sur des capteurs ou des caméras embarqués sur le pulvérisateur, capables de détecter les mauvaises herbes puis d’activer ou non les buses en fonction des besoins. Face à cette pratique, la question du coût de l’équipement et donc de la rentabilité de la pratique est rapidement posée.

Ces technologies ont d’abord été développées pour des pulvérisateurs neufs ou spécifiquement conçus pour ce type d’usage. Mais qu’en est-il lorsqu’on adapte un pulvérisateur déjà existant ? C’est précisément ce que les équipes d’ARVALIS ont testé — dans le cadre du projet Farmtopia — en rééquipant un pulvérisateur porté de 15 mètres de large avec des capteurs de détection (CarbonBee, placés tous les 3 mètres) et un système de gestion des buses (régulation BBLeap) pour des applications « on/off ».

Détection des adventices : des algorithmes fiables mais perfectibles

L’un des enjeux majeurs est la fiabilité des capteurs et des algorithmes de détection. Sur maïs, les essais ont montré un taux de « bonne détection » d’environ 70 %. Cependant, près de 27 % des plantes détectées comme adventices étaient en fait des faux-positifs — c’est-à-dire des plantes prises à tort pour des mauvaises herbes.

Sur prairie, le taux de bonne détection monte à 77 % sur rumex, avec 22 % de faux-positifs. Lorsque l’on considère l’ensemble des adventices présentes, l’algorithme atteint une performance globale de 92 %.

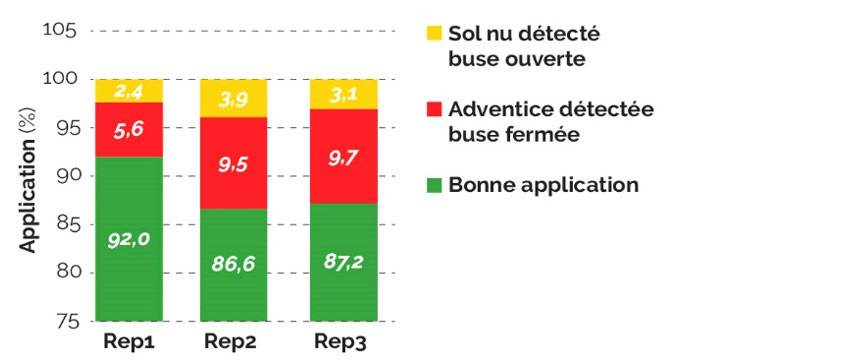

Quant à l’ouverture des buses, les tests montrent qu’entre 86 % et 92 % des situations correspondent à une bonne détection des adventices. Un faible pourcentage (2,5 à 4 %) des situations correspond à des ouvertures de buses sans adventices identifiées. Toutefois, dans 6 à 10 % des cas, des adventices étaient détectées mais les buses ne s’ouvraient pas, ce qui risque d’entraîner un salissement de la parcelle.

Malgré ces imperfections, les résultats confirment que la pulvérisation ciblée est techniquement réalisable sur du matériel modifié, même si la réactivité des buses n’est pas parfaite.

Malgré ces imperfections, les résultats confirment que la pulvérisation ciblée est techniquement réalisable sur du matériel modifié, même si la réactivité des buses n’est pas parfaite.

Une réduction notable de l’IFT herbicide, avec un coût de travail légèrement supérieur

Pour évaluer l’intérêt technico-économique, ARVALIS a conduit une analyse multicritères sur une exploitation de polyculture-élevage (130 ha, avec prairies, maïs, colza, blé, orge) à Saint-Hilaire-en-Woëvre (55).

Sur ce modèle, différents scénarios ont été comparés : l’un de référence utilisant un traitement standard « en plein », d’autres utilisant le pulvérisateur rééquipé avec des taux de surface traitée à 75 %, 50 % ou 25 %.

Quand la surface traitée descend à 25 % de la surface de la parcelle, la réduction de l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) herbicide est réduit de 35 %. Cela se traduit par une économie importante d’herbicides, tout en préservant une marge nette équivalente à celle d’un traitement « classique ».

En revanche, la réduction de la surface à traiter s’accompagne d’une baisse de la vitesse d’avancement (10 km/h), ce qui augmente le temps de travail.

Des conditions de rentabilité à réunir

Selon ARVALIS, la pulvérisation ciblée rééquipée devient rentable à partir de 25 % de surface traitée. Au-delà de ce seuil, les économies d’herbicides compensent les contraintes supplémentaires, notamment le coût d’investissement (installation des capteurs et du système de buses) et la légère baisse de productivité.

Cependant, certains prérequis doivent être respectés pour maximiser l’intérêt de cette technique :

- la densité d’adventices doit être suffisamment faible, ou bien localisée, pour que la différence entre traitement ciblé et traitement plein soit significative ;

- l’exploitation doit être adaptée — des surfaces irrégulières, des cultures très denses ou des adventices difficiles à distinguer peuvent réduire l’efficacité ;

- un entretien régulier du matériel de détection/buses est indispensable, pour garantir la précision des traitements.

Ces travaux montrent que la pulvérisation ciblée n’est plus réservée aux nouveaux équipements. Rééquipé a posteriori, un pulvérisateur peut devenir rentable à condition de parvenir à une surface traitée équivalente à 25 % de la surface de la parcelle ou moins. Grâce à une réduction d’IFT herbicide pouvant aller jusqu’à 35 %, cette approche peut concilier économie agricole, économie d’intrants et réduction de l’impact environnemental.

La lutte contre la JNO

Octobre 2025

La Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO) est un complexe de virus transmis aux plantes par les pucerons. Elle va principalement touchée l’orge et, dans une moindre mesure, le blé. Il n’existe pas de moyen curatif agissant sur le virus directement, il va donc falloir agir sur les pucerons pour limiter les risques de contamination des cultures. Le changement climatique entrainant des automnes plus doux est favorable à la multiplication des pucerons et augmente le risque de contamination.

Les pucerons porteurs de la JNO transmettent le virus en piquant les plantes pour se nourrir. La période de transmission du virus aux plantes cultivées va de la levée à mi-montaison.

Les symptômes de la JNO sont un développement inégal de la culture sur la parcelle donnant un effet de moutonnement. Pour l’orge, les feuilles jaunissent. Pour le blé, elles jaunissent et peuvent tirer sur le rouge. Le système racinaire connaît un moindre développement.

Le développement des populations de pucerons est fortement dépendant du climat et notamment des températures. Au dessus de 12°C, les pucerons ailés vont pouvoir voler (en l’absence de pluies) favorisant ainsi leur dispersion. En dessous de 3°C, l’activité des pucerons va s’arrêter mais il faudra atteindre une température de -5°C pour commencer à les voir mourir. Le changement climatique en favorisant des automnes doux et secs fournit des conditions propices au développement des pucerons.

Parmi les leviers de lutte à mettre en place, on trouve :

- Le décalage de la date de semis. Plus on sème tôt et plus on risque de se mettre dans des conditions climatiques propices au développement des pucerons. Il ne faut donc pas semer trop tôt et respecter les périodes recommandées en fonction du secteur géographique (préconisations Arvalis notamment).

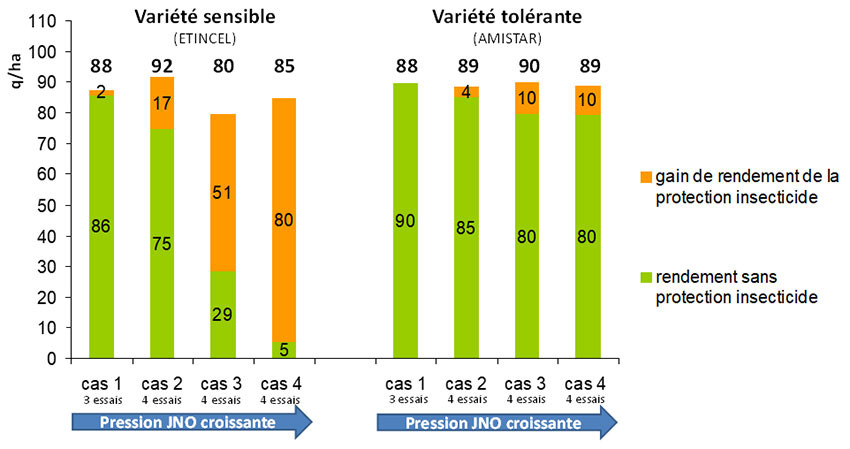

- Le choix variétal. Sur orge d’hiver, de nombreuses variétés fourragères sont maintenant tolérantes à la JNO. Pour le débouché brassicole, des variétés tolérantes commencent à arriver sur le marché. Pour le blé, seules 2 variétés avec un gène de résistance partielle à la JNO sont sur le marché (RGT Tweeteo et RGT Sundeo). Les variétés tolérantes à la JNO subissent les mêmes niveaux d’infestation en pucerons mais tolèrent mieux l’infection. La différence de rendement entre variétés sensibles et variétés tolérantes en situation de forte pression en pucerons est très importante. L’activation de ce levier variétal rend caduc le recours à la lutte chimique en période de faible pression.

L’observation des populations de pucerons. C’est une observation qui n’est pas facile à réaliser compte tenu de la taille de l’insecte. Pour faciliter l’observation, il est conseillé d’aller sur les parcelles un jour ensoleillé sans pluie ni trop de vent et aux heures les plus chaudes de la journée. Les observations sont à réaliser jusqu’aux premières gelées. Il faut observer le nombre de plantes avec pucerons sur 10 plantes consécutives et répétez l’opération sur 5 lignes de semis. Sur variétés non-tolérantes, il faut intervenir chimiquement à partir de 10% de plantes habitées par des pucerons ou si les pucerons sont présents depuis plus de 10 jours consécutifs.

La combinaison du choix variétal et de la date de semis est le duo gagnant pour une gestion efficace des pucerons sans intervention chimique. Celle-ci intervient en dernier recours sur variétés sensibles ou en cas de forte infestation.

Les leviers agronomiques pour prévenir les dégâts de limaces

Septembre 2025

L’année 2024 fut une année faste…pour les limaces qui ont pu s’en donner à cœur joie dans les cultures. Elles espèrent bien remettre le couvert à l’automne 2025. Si les conditions météorologiques ne peuvent pas être maitrisées, certains leviers agronomiques peuvent être activés pour limiter les populations de limaces.

La lutte agronomique contre les limaces se joue dès l’interculture pour limiter les dégâts à partir du semis de la culture.

Travailler le sol durant l’interculture. Le travail superficiel du sol par temps sec durant l’interculture est un moyen efficace pour lutter contre les limaces en desséchant le sol pour créer un milieu défavorable à leur déplacement et à leur développement. Le travail du sol va enfouir des résidus de cultures qui seront d’autant moins de nourriture disponible pour les limaces. A noter que ce travail du sol en interculture se fera hors de la période réglementaire pendant laquelle le sol doit être couvert.

Le labour modéré (pas plus d’une fois tous les 3 ans). Labourer le sol va permettre un enfouissement des limaces, de leurs œufs et des résidus de culture ce qui limitera les attaques de limaces.

Choisir un couvert d’interculture peu appétent. Il est vrai que les couverts offrent un abri pour les limaces. En combinant des opérations de travail du sol avant et/ou après la période de présence du couvert avec le choix d’un couvert peu appétent pour les limaces sur les parcelles les plus sensibles, l’effet du couvert sur les limaces peut être limité. Les couverts offrant de nombreux services agronomiques, il serait dommage de s’en passer pour une question de limaces. Il existe des espèces de couvert peu appétentes pour les limaces dans différentes familles botaniques : par exemple la moutarde blanche, la vesce commune, la phacélie ou l’avoine rude.

Rouler. Les limaces n’ont pas la capacité de creuser le sol pour s’enterrer comme les vers de terre. Les limaces se déplacent en surface entre les mottes de terre. Passer un rouleau permet de casser les mottes et de rappuyer la terre ce qui limitera fortement les déplacements de limaces et protégera les semences implantées.

Semer plus profond et bien fermer les raies de semis. Dans la même idée que le paragraphe précédent, pour que les limaces ne puissent pas accéder aux semences, il faut limiter les anfractuosités du sol en surface. Le roulage est un allié important. Pour les céréales à paille, il a été montré qu’augmenter la profondeur de semis de 2 à 4 cm divise par 3 les dégâts de limaces sur les semences.

Favoriser les levées vigoureuses des cultures. Vous le savez : la levée des cultures est une étape primordiale. La problématique des limaces ne fait pas exception. Une levée rapide et vigoureuse limitera la période la plus à risque pour la culture.

Allonger les rotations. L’allongement et la diversification des rotation perturbent le cycle de tous les bioagresseurs en permettant de travailler le sol à différentes périodes de l’année et en intégrant des cultures moins appétentes pour les limaces.

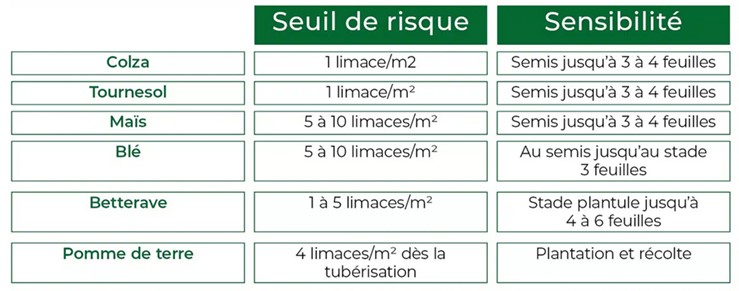

Malgré la mise en place de ces leviers, la surveillance reste de mise pour évaluer le niveau de population de limaces et intervenir si nécessaire. Des pièges sont à mettre en place, ils peuvent maintenant être connectés (https://zerodansleau.fr/boite-a-outils/). Si la pression est trop forte, un traitement est justifié. Il n’y a que 2 matières actives autorisées en France pour cet usage. Elles doivent donc être utilisées à bon escient pour maintenir leur usage dans le temps. Dans les aires d’alimentation de captages prioritaires, le phosphate ferrique est à prioriser. Dans tous les cas, une zone non traitée de 5 m doit être respectée en bordure des points d’eau. Pour aller plus loin dans l’utilisation durable des anti-limaces : https://zerodansleau.fr/.

Sources : Cabeza-Orcel, P., Maron, J. 2025. « Huit moyens agronomiques pour réguler les limaces ». Perspectives Agricoles n°536. Septembre 2025. Pp22-24.

La gestion des ray-grass résistants

Juillet 2025

La présence récurrente de cultures d’hiver et le retrait de matières actives sont deux des facteurs expliquant la présence de graminées résistantes aux herbicides dans de nombreux secteurs de grandes cultures. La lutte uniquement chimique n’est plus efficace et oblige à combiner d’autres leviers pour gérer les populations d’adventices. Depuis 2016, Arvalis mène une expérimentation à Boigneville (Essonne) pour tester l’intérêt des stratégies combinées pour gérer les ray-grass résistants.

Et les résultats sont au rendez-vous. Les populations de ray-grass résistantes sont réduites tout en maintenant les rendements et la qualité des productions. C’était bien là l’objectif d’Arvalis en lançant cette expérimentation : gérer les populations de ray-grass résistantes mais tout en restant rentable.

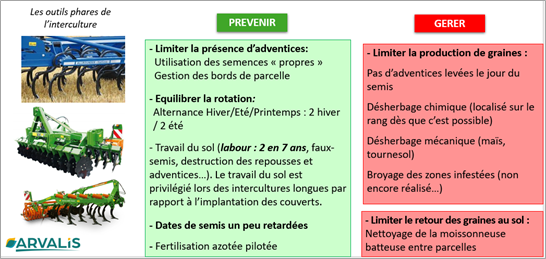

L’essai a été mis en place sur 7 parcelles irriguées de limons argileux. La rotation de l’essai alterne des cultures d’hiver et de printemps : tournesol / blé tendre améliorant / blé tendre / maïs grain / maïs grain / orge de printemps / blé tendre. Le maïs est irrigué. Des faux-semis sont réalisés en interculture. Un labour intervient 1 an sur 3. Les ray-grass ayant un Taux Annuel de Décroissance de 75%, l’enfouissement des graines est un levier efficace. Du désherbage mécanique et une pulvérisation localisée sont réalisés sur maïs et tournesol. Une autre contrainte de l’essai était la non-utilisation de glyphosate. Les leviers activés dans cet essai sont rappelés ci-dessous :

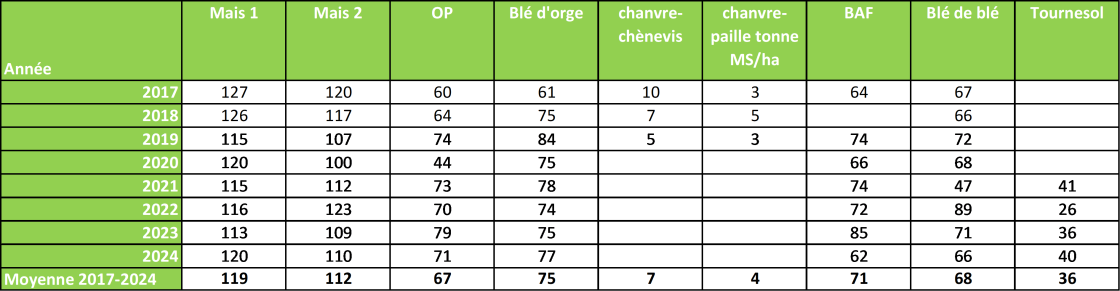

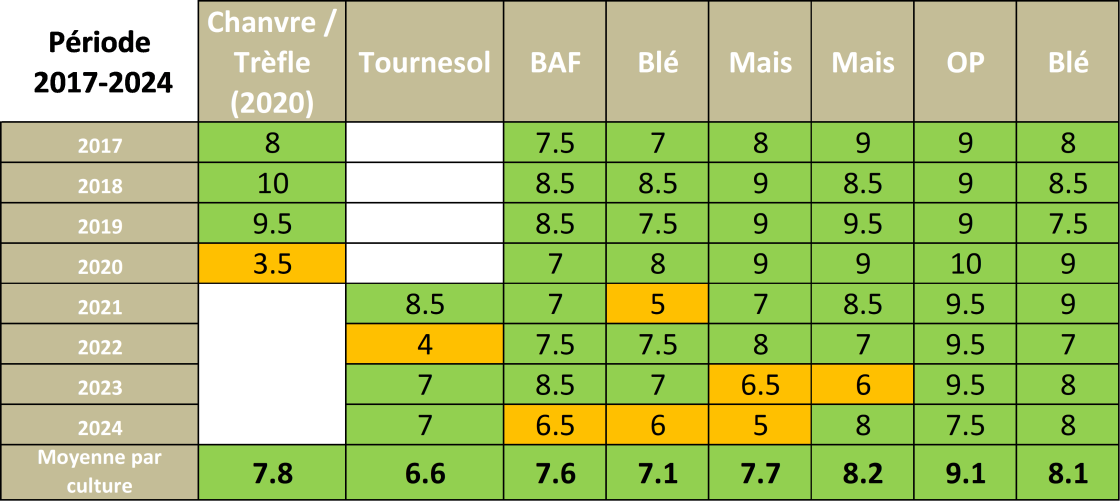

En termes de résultats, les rendements ont été satisfaisants pour toutes les cultures à l’exception du chanvre présent au début de l’essai (tableau ci-dessous). Le chanvre a été arrêté pour une question de débouché. Les problèmes de rendement sont attribués à une date de récolte inadaptée. La qualité des productions est bonne : 15% de protéines pour le blé tendre améliorant et 12% pour le blé tendre en moyenne 2027-2024.

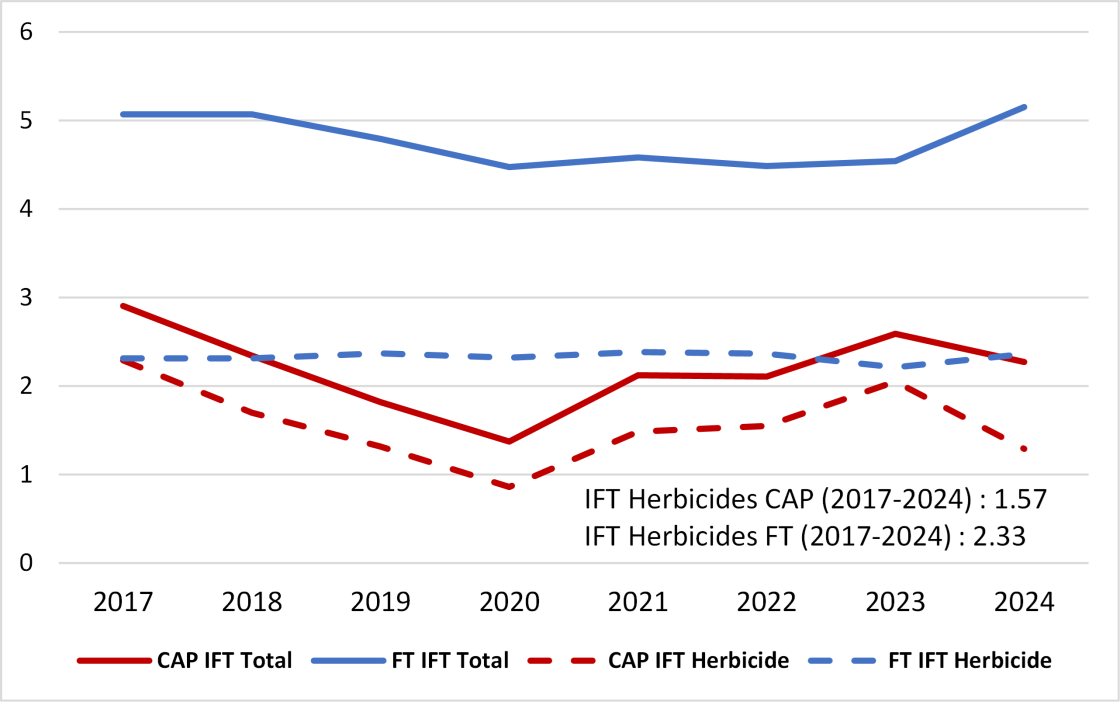

Pour les IFT, une comparaison a été effectuée avec une ferme-type du secteur. L’IFT herbicide du dispositif expérimental (1.57) est toujours inférieur à l’IFT herbicide de la ferme-type (2.33). A noter que la ferme-type ne comprend pas les mêmes cultures que l’essai. Il faut également noter que la différence d’IFT total entre l’essai et la ferme-type n’est pas seulement due aux herbicides. Dans l’essai, une approche préventive globale ainsi que l’utilisation d’outils d’aide à la décision permettent de réduire l’IFT hors herbicide.

CAP = essai, FT= ferme-type

Les notes de désherbage sont globalement bonnes (supérieures à 7).

Les zones infestées par les ray-grass ont bien régressé sans toutefois disparaître.

Cette expérimentation sur plusieurs années montre que la combinaison de leviers agronomiques, physiques et chimiques permet de réduire une population de ray-grass résistante (sans la faire disparaître) avec un IFT contenu. Les cultures en place permettent à l’exploitation agricole de maintenir sa rentabilité. L’avenir du désherbage est forcément dans la combinaison de leviers.

Fertilisation phospho-potassique et pH

Juin 2025

Juin est déjà là, les derniers semis germent et leurs racines commencent à explorer le sol. Il est temps de penser aux apports en Phosphore (P) et Potassium (K). En effet, ces éléments vitaux pour le développement des cultures se comportent différemment de l’azote : beaucoup moins lixiviables, le calcul de la dose dépend avant tout du sol.

Il est primordial de réaliser des analyses de terre pour connaître la quantité de P et de K à apporter. Le calcul, selon la méthode COMIFER, dépend :

- du rendement prévu

- de l’exigence de la culture

- du nombre d’années d’impasse (sans fertilisation P-K)

- et surtout du type de sol et de sa concentration en phosphore ou potassium.

En effet, contrairement à l’azote, le P et surtout le K sont naturellement présents dans les roches mères. Certains sols sont donc suffisamment riches pour fournir aux cultures ce dont elles ont besoin. A l’inverse, certains sols retiennent si fort le phosphore qu’il est peu accessible pour les plantes. Ainsi, on aura beau fertiliser en grandes quantités, la majorité sera emprisonnée par le sol avant même que les racines n’aient pu s’en saisir. C’est ce qu’on appelle le Pouvoir Fixateur du sol, qui dépend des minéraux (argiles) mais aussi du pH ; Si le pH est bas, le phosphore se fixe sur le fer, et s’il est trop haut, il est bloqué par l’excès de calcaire. Le pH optimal pour une bonne absorption du phosphore est donc autour de 6.5. Avant d’apporter du fertilisant en grandes quantités, il vaut donc mieux prendre le temps d’étudier son sol.

Les amendements basiques : incontournables pour la fertilité des sols acides

Le pH est un paramètre clé dans le sol. Il influence les plantes, les micro-organismes et le comportement des minéraux. Ainsi, en-dessous de pH 5.5, les racines absorbent difficilement le N-P-K, ce qui mène à des carences, et l’aluminium devient toxique. Les pH faibles accentuent aussi beaucoup les problèmes de battance. A l’inverse, en sol calcaire, des pH supérieurs à 7.5 peuvent provoquer des carences en oligo-éléments chez certaines plantes. C’est pourquoi la valeur idéale de pH est entre 6 et 6.5 voire 7 en sols fragiles, battants, compactés, hydromorphes. Si en sols basiques (pH élevé), les leviers pour améliorer l’absorption sont essentiellement agronomiques, pour les sols trop acides (pH faible) la gestion des amendements basiques est stratégique.

Pour cela, il est important de faire des analyses pour connaître le pH de son sol afin de prévoir les amendements basiques. Attention, le pH est généralement plus élevé de 0.5 point au printemps/été, pensez donc à faire vos analyses à la même période si vous voulez suivre l’évolution sur plusieurs années.

On peut aussi surveiller l’acidification en étant vigilant aux phénomènes de battance et aux carences induites sur les cultures lorsque le pH chute trop, comme les orges et blés. Si le pH est effectivement trop bas, il peut être remonté par un amendement basique. La dose à apporter dépend de la CEC (capacité d’échange cationique) du sol. Veillez toutefois à ne pas remonter le pH trop brutalement, ce qui serait trop impactant pour les micro-organismes du sol. Si vous prévoyez un entretien régulier, les amendements à action lente type calcaires broyés suffisent amplement. Les apports de matières organiques ont également un effet sur le pH, et réduisent la battance que l’acidification peut provoquer. Tout est lié pour une bonne fertilité des sols, entretien organique, amendement basique, fertilisation ajustée, couverture des sols…

D’autres leviers sont possibles.

Si le sol est trop faiblement pourvu, il est pertinent d’augmenter les apports en P-K, mais il est encore plus pertinent de limiter les pertes. Nous venons de voir que modifier le pH permettait de limiter les pertes par fixation du phosphore sur les particules minérales du sol. Il existe d’autres leviers : par exemple, le potassium est emporté par l’eau (comme l’azote) mais le phosphore, très lié aux minéraux, est emporté par l’érosion. Un bon couvert végétal durant les périodes de fortes pluies est donc fondamental pour s’assurer que le phosphore reste dans les champs plutôt que de finir dans le cours d’eau. Limiter les exportations de matière est aussi un levier : si les pailles sont pauvres en azote et phosphore, elles sont en revanche assez riches en K et matière organique : il peut donc être intéressant de les gérer au niveau de la rotation ou en compensant avec des amendements organiques et des couverts végétaux à forte biomasse.

Enfin, certains couverts végétaux ont la capacité d’aller remobiliser les éléments fertilisants situés en profondeur et de les restituer dans la couche superficielle du sol lors de leur destruction.

Cet article a été rédigé dans le cadre du projet Fertisol NA piloté par la Chambre d’agriculture Nouvelle-Aquitaine et mené en collaboration avec les Chambres d’agriculture 16, 86, 17-79, 24 et 64, ARVALIS, TERRENA et le NACA. Le projet est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne. Des fiches techniques sur la fertilisation sont également disponibles sur le site Agriconnaissances.

Le calcul de l'IFT herbicide en viticulture

Janvier 2025

L’IFT, Indicateur de Fréquence de Traitements phytopharmaceutiques, est un indicateur de suivi des pratiques phytopharmaceutiques des agriculteurs. Il s’agit d’un indispensable dans de nombreuses démarches agro-environnementales : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), Certifications environnementales dont HVE, paiements pour services environnementaux… Certains herbicides ont dans leurs AMM (Autorisations de Mise sur le Marché) des restrictions quant à la surface maximum autorisée à être traitée sous le rang. Ce point impacte le calcul de l’IFT des traitements.

L’IFT traduit un nombre de doses de référence appliquées à l’hectare selon la formule

IFTtraitement = (Dose appliquée / Dose de référence) * (Surface traitée / Surface totale de la parcelle)

Dans le calcul de l’IFT, la dose appliquée est comparée à une dose de référence. La dose de référence prend en compte la dose homologuée pour un produit et un usage, corrigée par une restriction de surface mentionnée, le cas échéant, dans l’AMM du produit, pour cet usage.

Cette restriction de surface précisée dans l’AMM des produits est particulièrement présente pour les herbicides utilisés en viticulture. Ce point modifie le calcul des IFT en réduisant les doses de référence.

Par exemple,

Produit | Dose homologuée | Restriction surfacique de l’AMM pour cet usage | Dose de référence |

JOGG | 0.2 kg/ha | Application sous le rang : ne pas appliquer sur plus de la moitié de la surface de la parcelle | 0.1 kg/ha |

Un traitement appliqué à la plus haute dose d’emploi autorisée et sur le pourcentage maximal de surface autorisée obtient un IFT de 1.

Au maximum, il est permis d’appliquer le JOGG à 0.2 kg/ha, sous le rang sur 50% maximum de la parcelle. Cet usage et ces conditions d’emploi correspondent à un IFT de 1.

Pour réduire la valeur de l’IFT, il faudra soit réduire la dose appliquée soit réduire la surface traitée.

Les doses de référence des produits sont disponibles sur la calculette IFT du ministère.

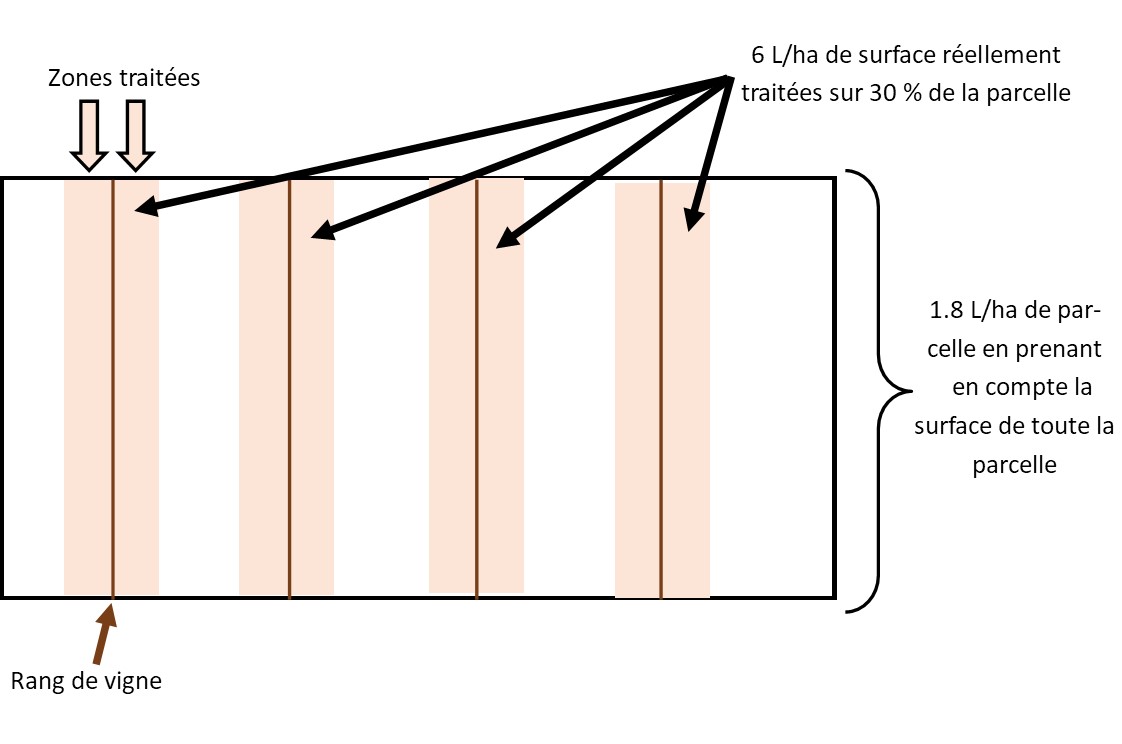

Exemple de calcul : Une parcelle de vigne est désherbée à l’aide d’un produit qui ne peut être appliqué que sur 30% de la surface de la parcelle. Le viticulteur traite à la dose homologuée : 6L/ha.

Pour le calcul de l’IFT, il y a 2 écoles amenant au même résultat : soit on regarde uniquement la surface traitée au sein de la parcelle, soit on regarde la parcelle dans sa globalité.

| Parcelle dans sa globalité | Surfaces traitées |

Dose appliquée (L/ha) | 1.8 | 6 |

Proportion de surface traitée | 100% | 30% |

IFT obtenu | 1 | 1 |

Dans le calcul de l’IFT, si on regarde la dose appliquée sur les zones traitées et on renseigne la proportion de ces zones traitée dans la parcelle soit on regarde la dose apportée sur la parcelle en totalité (cette dose prend en compte la proportion de surface traitée).

L’IFT reste un indicateur de pression et non d’impact. Il n’est donc pas possible de tirer des leçons d’un IFT seul quant à l’impact des pratiques sur l’environnement.

Sources : https://agriculture.gouv.fr/indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires-ift

Diagnostiquer la structure d'un sol

Novembre 2024

Les conditions météorologiques de la campagne 2023-2024 ont entrainé des interventions culturales dans de mauvaises conditions. Celles-ci ont pu déstructurer les sols. Il convient donc, quelque soit la culture, de diagnostiquer les sols les plus à risque.

Les conséquences d’une mauvaise structure de sol sont nombreuses et néfastes pour les cultures : mauvaise infiltration de l’eau, ruissellement, érosion, mauvais enracinement, asphyxie racinaire, perte de rendement… Il est donc important de diagnostiquer l’état structural de ces sols et de corriger les problèmes de tassement.

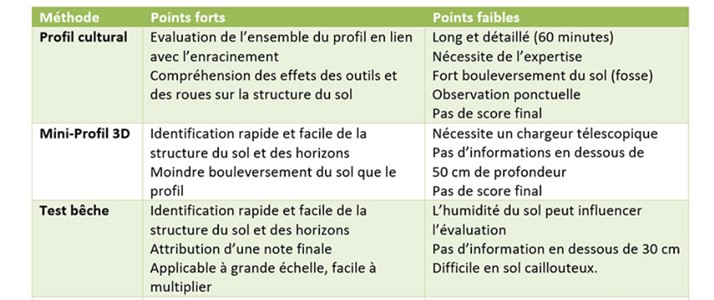

Pour réaliser ce diagnostic de l’état structural du sol, plusieurs méthodes existent :

Profil cultural : Il s’agit de la méthode de diagnostic la plus complète. Elle consiste en l’ouverture d’une fosse perpendiculaire au sens de passage des engins agricoles. Le profil cultural permet d’avoir une bonne observation de l’effet du passage des engins sur la structure du sol. Ceci dit elle nécessite de l’expertise et est complexe à mettre en œuvre.

Mini-profil 3D : Une autre méthode de caractérisation de l’état structural du sol, plus lourd que le test-bêche, est le mini-profil 3D. Il consiste à extraire un bloc de sol à l’aide des palettes d’un chargeur téléscopique. Un certain nombre d’observations vont ensuite être réalisées sur le bloc : horizons, apparence générale du bloc, porosité des mottes, racines, activité biologique. Cette méthode de diagnostic a l’intérêt d’être plus simple à mettre en œuvre et moins destructrice que le profil cultural. Plus d’informations sur cette méthode.

Test-bêche : il s’agit de la méthode la plus simple et la moins chère à mettre en œuvre. Elle consiste à extraire à la bêche un bloc de sol de 20*20 cm sur 25 cm de profondeur si possible. On va ensuite caractériser le maintien ou le délitement du bloc de sol extrait. Ces observations permettent de classer le sol parmi 5 catégories. Ces classes caractérisent le niveau de tassement du sol. Plus d’informations sur cette méthode.

Ces 3 méthodes de diagnostic ont toutes des points positifs et négatifs rappelés dans le tableau ci-dessous :

La méthode de diagnostic peut révéler un problème de tassement qui nécessitera une action de la part de l’agriculteur. Les couverts végétaux en interculture ou en inter-rang vont pouvoir corriger de légers problèmes de structure. A partir du moment où les problèmes sont de plus grande ampleur, on ne pourra pas faire l’économie d’une intervention mécanique. L’agriculteur a le choix dans l’outil utilisé, du chisel à la sous-soleuse. Le but est de descendre en profondeur jusqu’au niveau de la zone compactée. Et si l’agriculteur souhaite évaluer l’efficacité de son intervention et bien… il peut refaire un diagnostic de l’état structural de son sol.

Sources : https://www.yvoir.fr/technique/comment-diagnostiquer-un-sol-tasse

Les 5 étapes de la lutte contre les limaces

26/09/2024

Cela ne vous a pas échappé, la campagne 2023-2024 a été particulièrement pluvieuse. Nous entamons l’automne dans un contexte toujours humide et avec des populations de limaces importantes (c’est le cas depuis le printemps) qui vont entamer leur cycle de reproduction. Dans ce contexte, le risque de dégâts causés aux cultures par les limaces est important. La vigilance s’impose pour ne pas être débordé.

La lutte contre les limaces repose sur 5 étapes essentielles :

- Observation précoce dès la récolte précédente pour évaluer le risque et piégeage pour une estimation précise des populations de limaces.

Il existe des pièges sous forme de tapis à poser sur le sol pendant 2 à 3 semaines avant les semis. Les pièges sont à contrôler 1 à 2 fois par semaine, tôt le matin. Des pièges connectés (Limacapt) existent aujourd’hui et permettent d’effectuer des comptages nocturnes et de les partager avec l’agriculteur. Le déclenchement du traitement sera décidé en fonction de la culture en place ou à venir, de son stade de développement et de la densité de limaces au m².

- Intervention mécanique avant le semis pour réduire les refuges des limaces. Celles-ci se réfugient la journée sous les mottes de terre et dans les résidus de culture. Avant le semis, un travail du sol permet de détruire les limaces adultes et leurs cachettes.

Pour limiter la phase de sensibilité des plantules, il faut faire en sorte que la levée soit rapide en jouant sur la date de semis et en soignant la qualité du lit de semences. Pour réduire les abris des limaces, une préparation fine du sol devra être privilégiée avec des lignes de semis refermées. Un roulage permet de détruire les mottes et de limiter l’accès des limaces aux semences.

- Traitement anti-limaces si les conditions l’exigent. Quand les méthodes préventives contre les limaces ne suffisent pas, la lutte chimique s’impose. Mais l’intervention doit être réalisée au bon moment et dans de bonnes conditions. Les conditions météorologiques suivant le traitement vont directement avoir un effet sur sa réussite. Ne pas traiter en cas de risque de fortes pluies afin que le produit reste dans la parcelle et puisse être consommé par les limaces. Il n’est pas non plus utile de traiter dans des conditions qui ne permettent pas le déplacement des limaces, par temps frais et sec notamment. Celles-ci ne pourraient pas aller chercher les granulés anti-limaces.

Les anti-limaces sont des produits phytopharmaceutiques comme les autres : les préconisations de l’AMM sont à respecter notamment à proximité des cours d’eau.

- Surveillance continue jusqu’au stade quatre feuilles pour les jeunes plants. La surveillance doit être maintenue pendant toute la période de sensibilité de la culture.

Sur les aires d’alimentation de captages prioritaires et sur les parcelles bordant le réseau hydrographique, l’utilisation de métaldéhyde est déconseillée. Effectivement, cette matière active est particulièrement sensible au lessivage. Elle est très soluble dans l’eau et les usines de potabilisation de l’eau peinent à la traiter. Il faut préférer son alternative en biocontrôle dans ces secteurs.

Sources : https://phyteis.fr/maladie/les-limaces-grises-et-les-limaces-noires/

https://zerodansleau.fr/2024-une-pression-limaces-exceptionnelle/

La gestion des adventices dans une parcelle de céréales infestée

21/06/2024

La campagne 2023-2024 restera dans les mémoires pour son cumul remarquable de précipitations dans la majorité des régions françaises. Cette situation climatique a favorisé le développement des adventices et complexifié les interventions culturales. A la veille des moissons, de nombreuses parcelles de céréales sont infestées d’adventices. Pour limiter leur impact à plus ou moins long terme, des leviers sont à activer.

La nuisibilité des adventices sur les céréales en place est faite. Les leviers activés actuellement sont destinés à limiter l’impact sur les cultures suivantes. Pour les situations les plus extrêmes, il faut intervenir avant moisson. Plusieurs solutions existent :

- Il est possible de réaliser un écimage si l’agriculteur est équipé. Toutefois, cette opération est délicate à positionner dans le temps pour intervenir ni trop tôt ni trop tard.

- La récolte des céréales immatures pour les utiliser comme fourrages ou dans un méthaniseur. Cette méthode est d’autant plus efficace que les adventices n’ont pas encore de graines viables.

- Le broyage de la culture. C’est radical mais dans des cas d’infestation extrême avec un potentiel de production largement entamé, il permet de limiter l’augmentation du stock semencier du sol.

Au moment des moissons, des leviers existent sans être évidents à mettre en œuvre :

- Le nettoyage de la moissonneuse-batteuse après la récolte de parcelles infestées est une méthode efficace. Elle n’est pas forcément réaliste à une période de charge importante de travail. Une alternative peut être de récolter les parcelles les plus sales en fin de moisson.

- Les récupérateurs ou broyeurs de menues-paille sont encore peu répandus en France, pourtant, ils permettent de récupérer les graines d’adventices et de les exporter hors des parcelles.

Dans la majorité des cas, l’agriculteur attendra les moissons avant d’intervenir. Après moisson, on retrouve des leviers généralement connus (mais à rappeler).

- La gestion de la flore adventice en interculture : le labour permet d’enfouir les semences d’adventices et est particulièrement efficace sur les espèces qui ont un Taux Annuel de Décroissance élevé (graminées). Les faux semis lorsqu’ils sont possibles permettent l’élimination d’une partie du stock semencier de surface. Le couvert d’interculture implanté doit concurrencer les adventices donc il faut de la biomasse pour occuper le terrain.

- Le décalage de la date de semis de la céréale suivante pour éviter les levées de graminées automnales.

- L’alternance des modes d’implantation : Le labour sera d’autant plus efficace s’il n’intervient pas chaque année afin de ne pas remonter de graines viables en surface. L’alternance entre labour et semis direct (ou travail simplifié du sol) est un levier particulièrement intéressant.

- L’alternance des périodes d’implantation : En alternant cultures d’hiver, de printemps et d’été, les différentes périodes de levée des adventices seront perturbées.

Dans tous les cas, activer un seul levier est inutile. Les plantes s’adapteront rapidement pour contourner ce levier. Il y aura toujours des adventices mais plus il y aura de leviers activés et plus leur développement sera perturbé. En complément des actions en parcelle, la gestion des bords de champs doit également être prises en compte. La lutte chimique reste un levier mais on connaît ses limites et celles-ci seront de plus en plus importantes si on ne joue pas sur d’autres leviers.

La gestion des rumex et des chardons sans herbicide

16/04/2024

Des essais sont menés en agriculture biologique sur la gestion des rumex et des chardons, 2 adventices particulièrement compliquées à maitriser quand on n’a pas recours aux herbicides chimiques. Les enseignements tirés de ces essais sont également intéressants en agriculture conventionnelle dans un contexte de réduction du nombre de matières actives disponibles et de réduction d’usage des herbicides.

Le projet Capable a travaillé sur la gestion des rumex et des chardons grâce à plusieurs essais qui livrent certains enseignements. La gestion de ces adventices en agriculture biologique est particulièrement ardue. Pourtant les rumex et les chardons ne sont pas à loger à la même enseigne.

Le rumex a un seuil de nuisibilité estimé à 5-10 plantes/m². Le nombre de graines produites par une plante pouvant aller jusqu’à 60 000, la pression peut rapidement monter. Le rumex se reproduit principalement par ses graines. Une reproduction végétative est également possible. Ses graines peuvent être viables pendant 80 ans. Les levées sont échelonnées dans le temps.

Le chardon va assurer sa dissémination grâce à ses graines qui ont une durée de vie faible. La plante possède également des rhizomes qui ont une capacité de colonisation verticale et horizontale du sol (c’est une vivace). Ces rhizomes ont la capacité de se régénérer suite à un désherbage.

Pour le rumex, l’intervention en interculture est primordiale. Des passages répétés d’outils à dents à 5-8 cm de profondeur permettront de réduire la densité de rumex. Un passage de vibroculteur peut venir en alternance pour éviter les repiquages. Une alternance entre cultures d’hiver et cultures de printemps/été permet de varier les fenêtres d’intervention et améliorera l’efficacité de la lutte. Le désherbage mécanique sera d’autant plus efficace que les plants de rumex seront jeunes (stade 3 feuilles).

En culture, deux à trois passages de bineuses complètent les interventions réalisées en interculture. A noter que la herse étrille est efficace sur des rumex jusqu’au stade 3 feuilles mais perdra rapidement en efficacité sur des plantes plus développées.

Pour le chardon, l’intervention en interculture se fera plutôt avec des outils à disques couplés à un travail du sol profond. En conditions séchantes, des déchaumages répétés au stade 6 feuilles du chardon montrent une bonne efficacité. En culture, le binage est à privilégier sur sol sec. Ici aussi, l’alternance des cultures d’hiver et des cultures de printemps/été permet des interventions mécaniques à des périodes différentes ce qui est essentiel à la réussite de la gestion de cette adventice.

Des couverts végétaux peuvent être mis en place en interculture pour constituer un levier supplémentaire. Il faut savoir que les couverts peuvent avoir un impact sur les adventices le temps de leur présence surtout par compétition. L’effet des couverts végétaux sur les adventices dans les cultures suivantes n’est pas prouvé à ce jour ou de façon marginale. D’autres facteurs comme le travail du sol auront bien plus d’impact.

Sources : Lumineau C. 2024. Un travail du sol intensif pour soulager la pression des adventices. Agri 79. 12 avril 2024. p19.

Comment réaliser une mesure de reliquat en sortie d'hiver ?

25/01/2024

Cette année la météo particulièrement pluvieuse laisse présager des reliquats azotés en sortie d’hiver faibles. Cependant, cette mesure est importante pour piloter la fertilisation azotée d’une culture. La méthode de prélèvement et de traitement de l’échantillon participe à la fiabilité de la mesure

Quand effectuer cette mesure ?

La mesure du reliquat azoté en sortie d’hiver est à effectuer avant la reprise de minéralisation de l’humus. On peut aussi se fixer comme point de repère la reprise de végétation de la culture.

De quels équipements ai-je besoin ?

- 1 tarière ou 1 bèche

- 3 seaux propres

- 3 sacs plastiques propres

- 1 marqueur

- 1 glacière avec blocs de glace

Où prélever dans ma parcelle ?

Il faut choisir une zone homogène (type de sol, historique cultural, profondeur) et la plus représentative de la parcelle. Les anciens chemins, les anciennes haies, les bordures de parcelle, les emplacements de tas de fumier sont à éviter. La zone de prélèvement est à identifier à l’aide des coordonnées géographiques.

Comment effectuer le prélèvement ?

Les prélèvements sont effectués sur toute la profondeur d’enracinement de la culture accessible avec la tarière par horizon de 30 cm. Une quinzaine de prélèvements au minimum doit être réalisée le long d’un cercle de 20 à 30 m de diamètre. Un prélèvement sur toute la diagonale de la parcelle est également possible si la parcelle est homogène (profondeur de sol, taux de cailloux). À chaque prélèvement, l’horizon 0-30 cm est placé dans le premier seau, l’horizon 30-60cm est placé dans le second seau et l’horizon 60-90cm est placé dans le troisième seau. Cet exemple est à adapter en fonction du type de sol et de la profondeur prélevable.

Une fois les 15 prélèvements réalisés, le seau n°1 contient 15 échantillons de l’horizon 0-30cm, le seau n°2 contient 15 échantillons de l’horizon 30-60cm et le seau n°3 contient 15 échantillons de l’horizon 60-90cm. Le contenu de chaque seau est mélangé. Une portion de 500g à 1kg du contenu de chaque seau est placée dans un sac plastique propre bien fermé. Le sac plastique doit être identifié pour connaître son contenu. Le sac est ensuite placé dans la glacière.

Si vous souhaitez une mesure globale du reliquat de votre sol, vous pouvez mélanger tous les prélèvements et prélever votre échantillon final à mettre en sac.

Comment conserver mes échantillons ?

Les sacs peuvent être placés au réfrigérateur s’ils sont envoyés au laboratoire dans les 24 heures sinon ils doivent être congelés.

Que dit le nouveau programme d’action national (7ième programme) de la Directive Nitrates concernant ces analyses ?

Toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenue de réaliser, à chaque campagne culturale, une analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable.

L'analyse porte sur l'une des grandeurs suivantes : le reliquat azoté en sortie d'hiver, le reliquat azoté post récolte, le reliquat azoté en entrée d'hiver, le taux de matière organique, ou encore l'azote total présent dans les horizons de sol cultivés. Un arrêté régional (les nouveaux arrêtés régionaux ne sont pas parus à ce jour) précise le type d’analyse à réaliser ainsi que le protocole de prélèvement. Il peut prévoir, dans des conditions qu'il définit, que l’analyse de sol puisse être remplacée par une analyse des effluents d’élevage épandus ou, dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats, par l'utilisation d'estimateurs (modèle ou outil) pour évaluer le stock d'azote.

Lorsqu'une analyse de reliquat en sortie d'hiver est effectuée, son résultat est utilisé dans le calcul de la dose prévisionnelle.

Sources : Echo du NACA eau-environnement N°19 – Juin 2015.

Laboratoire AUREA. 2019. Guide pratique « Protocoles de prélèvements ».

Prosulfocarbe et dérive de pulvérisation - Octobre 2023

Dans tous les domaines, la dérive est dangereuse. L’agriculture ne déroge pas à cette règle. Nous parlons de dérive de pulvérisation bien sûr ! Les applications de prosulfocarbe sur céréales à l’automne peuvent causer des problèmes de résidus sur d’autres productions sur le point d’être récoltées. De récents articles de presse ont également fait état de sa présence en zone urbaine. Rappel des obligations liées à l’utilisation de ce produit.

Les applications de prosulfocarbe sur céréales à l’automne ont déjà entrainé des dépassements de limite de résidus sur des cultures non-cibles engendrant des problèmes de commercialisation de ces dernières. Depuis 2017, des obligations ont été mises en place pour les applications de prosulfocarbe.

Utilisation de buses anti-dérive homologuées

L’utilisation de buses anti-dérive homologuées par le ministère de l’Agriculture est une obligation pour les applications de prosulfocarbe. Une liste de buses homologuées existe et est régulièrement mise à jour par le ministère. Il s’agit principalement de buses à injection d’air. Pour chaque buse, une pression maximale d’utilisation est donnée. Il convient de la respecter pour que l’effet anti-dérive soit effectif. Les essais d’Arvalis montrent que l’utilisation de ce type de buse n’a pas d’effet négatif sur l’efficacité du désherbage.

Ne pas traiter en présence de cultures non-cible dans un rayon d’1 km

Depuis 2018, des règles ont été mises en place concernant les applications de prosulfocarbe à moins d’1 km des cultures non-cible.

- Si des cultures non cibles sont situées à moins de 500 mètres de la parcelle traitée : ne pas appliquer le produit avant la récolte de ces cultures.

- Si les cultures non cibles sont situées à plus de 500 mètres et à moins d’un kilomètre de la parcelle traitée :

- Ne pas appliquer le produit avant la récolte de la culture.

- Ou, en cas d’impossibilité, appliquer le produit uniquement le matin avant 9 heures ou le soir après 18 heures, en conditions de température faible et d’hygrométrie élevée.

Les cultures non-cibles sont les suivantes :

- Cultures fruitières : pommes, poires.

- Cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses.

- Cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, piloselle, radis noir, bourgeons de cassis, échinacée, pissenlit, cataire, vigne rouge (feuilles).

- Autres cultures : sarrasin, quinoa, chia, millet, moha, sorgho.

Syngenta a mis en place une application, Quali’Cible, pour permettre aux agriculteurs de localiser leurs parcelles et d’identifier les cultures non-cibles à proximité.

Suivant la date de récolte de la culture non-cible, soit l’agriculteur peut se permettre de repousser son application de prosulfocarbe soit il faut qu’il adopte une stratégie de désherbage sans prosulfocarbe.

Protection des riverains

A partir du 01/11/2023, une Distance de Sécurité pour les Personnes Présentes et les Résidents (DSPPR) de 20 m est ajoutée. Elle peut être réduite à 10 m avec l’utilisation de buses homologuées pour réduire la dérive d’au moins 90%.

Doses homologuées et stade d’application

A compter du 01/11/2023, les doses homologuées passent de 5 à 3 L/ha et de 3 à 1.6 L/ha. De plus, pour les céréales à paille, il n’est plus possible d’utiliser du prosulfocarbe au-delà du stade 3 feuilles.

Le respect de ces pratiques est le seul moyen de conserver l’utilisation du prosulfocarbe.

Dans un contexte tendu en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les différentes mesures permettant de réduire la dérive de pulvérisation sont à appliquer scrupuleusement à proximité des cultures non-cibles mais également des zones non-cibles (points d’eau, zones habitées).

Sources : https://www.arvalis.fr/infos-techniques/desherbage-avec-du-prosulfocarbe-trois-nouvelles-regles-appliquer-imperativement

https://www.syngenta.fr/cultures/cereales/article-herbicide/nouvelles-obligations-reglementaires-application-herbicides-prosulfocarbe

Les apports d'oligo-éléments

Quand on parle de fertilisation des cultures, on pense à l’azote, un peu au phosphore et à la potasse mais les oligo-éléments sont souvent oubliés. Effectivement, les carences en oligo-éléments ne sont pas le problème le plus fréquemment rencontré mais, même s’ils sont absorbés à des doses très faibles, ils sont nécessaires à la bonne croissance des plantes.

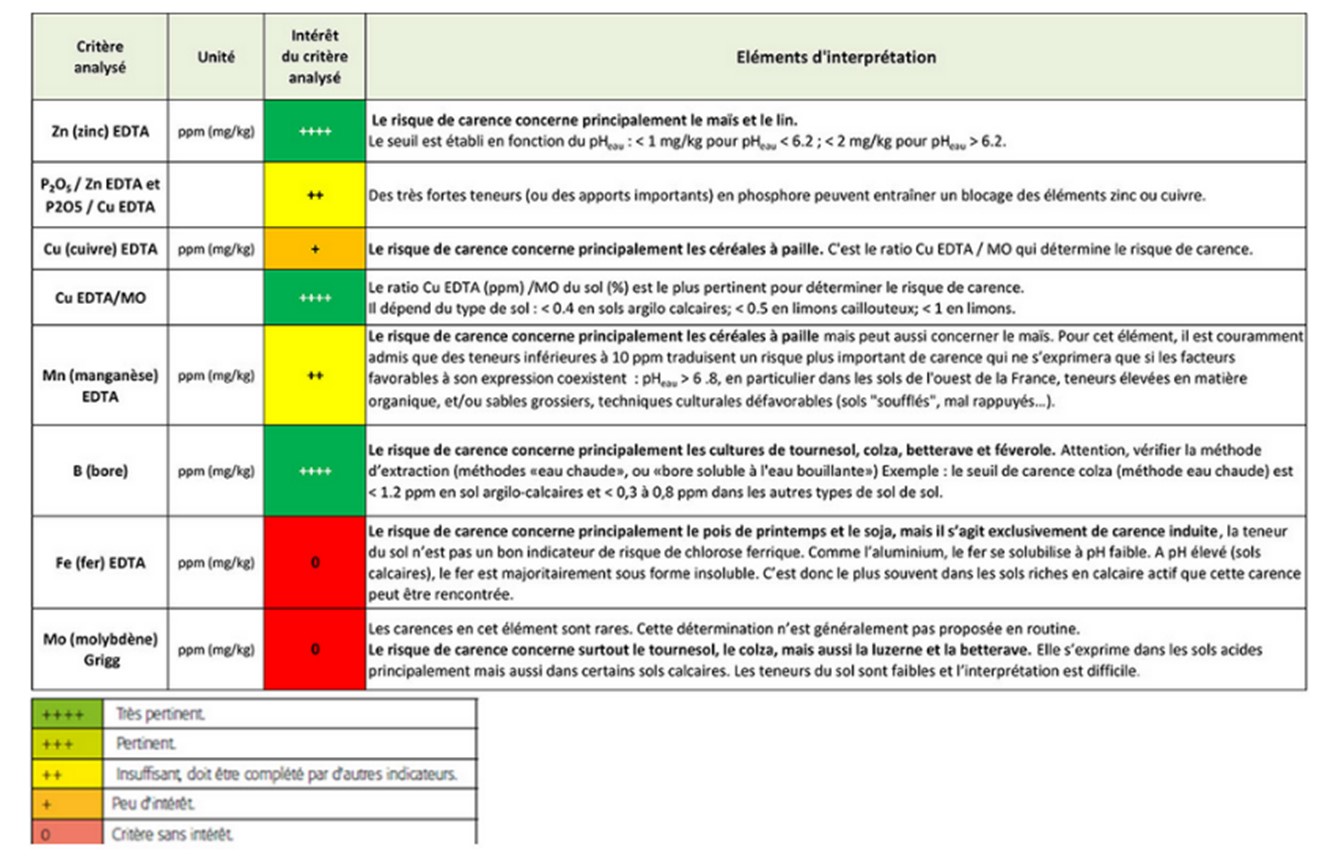

Les oligo-éléments sont des éléments nécessaires à la croissance des plantes mais absorbés en quantités très faibles. Ce sont principalement le zinc, le bore, le manganèse, le cuivre, le molybdène et le fer.

Les situations de carence en oligo-éléments apparaissent en fonction de la culture et du sol.

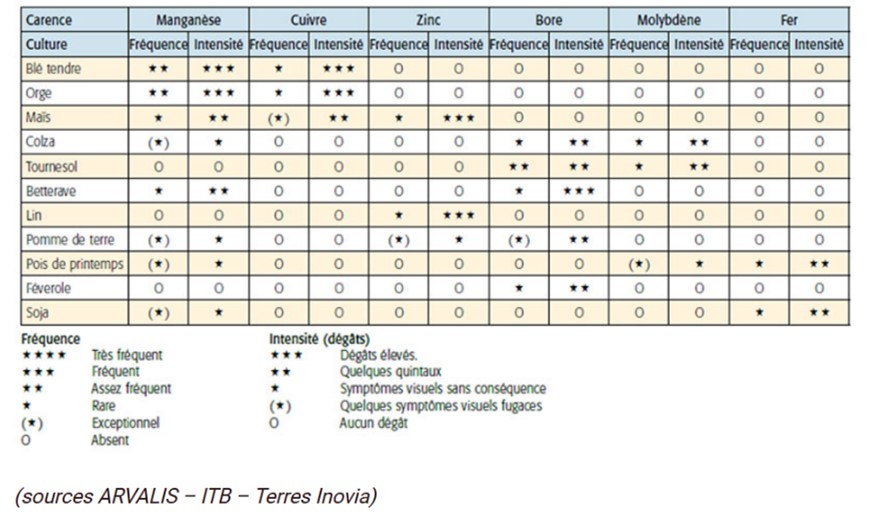

Certaines cultures sont plus sensibles à certaines carences et inversement, des carences en tel ou tel oligo-élément ne sont jamais constatées sur certaines plantes. Le tableau ci-dessous indique par culture, la fréquence et l’intensité des carences en oligo-éléments.

Globalement, ces carences sont peu fréquentes mais peuvent apparaitre dans des situations à risque.

Des facteurs liés au sol vont jouer sur la disponibilité des oligo-éléments :

- pH : Un pH élevé va limiter la disponibilité du zinc, fer, cuivre et manganèse.

- Matière organique : La matière organique peut former des complexes avec certains oligo-éléments comme le Cuivre et les bloquer en partie. Il faudra donc tenir compte de la teneur en matière organique du sol pour interpréter leur disponibilité (Cuivre et Manganèse).

- Teneur en calcaire : La teneur en calcaire peut être à l’origine de chlorose ferrique suite à une carence en fer. Le risque est encore plus important avec des variétés sensibles de pois de printemps ou de soja.

- Texture du sol : Des sols légers, « aérés » seront associés à des risques de carence en Manganèse et Bore élevés.

Le tableau ci-dessous récapitule par élément les analyses à regarder et les points d’attention.

Les apports d’oligo-éléments doivent être justifiés soit par une analyse de terre soit par l’observation de symptômes au risque d’être inutiles. Ils peuvent être préventifs sur parcelles à risque (bore, zinc, cuivre) ou curatifs en présence de symptômes suffisamment précoces sur la culture. Les apports de « cocktails » d’oligo-éléments sont déconseillés.

Sources : https://www.yvoir.fr/technique/oligo-elements-des-apports-qui-ne-doivent-rien-au-hasard

RAPPEL DES CONDITIONS D’UTILISATION DU GLYPHOSATE

Depuis 2021, les solutions phytopharmaceutiques à base de glyphosate sont soumises à des conditions d’utilisation nouvelles afin de réduire les quantités épandues. Ces nouvelles conditions d’utilisation prennent en compte la principale alternative au glyphosate, le labour, et les situations d’impasse technique. Rappel de ces conditions.

Dans le prolongement du débat sur la dangerosité du glyphosate sur la santé humaine, les conditions d’emploi des solutions à base de glyphosate ont été révisées en 2021. L’objectif est bien de réduire l’usage du glyphosate en France.

Au-delà du débat sur la santé humaine, rappelons que le glyphosate pose problème pour la qualité de l’eau. On parle souvent de l’AMPA (molécule notamment issue de la dégradation du glyphosate) que l’on retrouve dans l’eau mais dans certains captages, c’est bien le glyphosate que l’on retrouve directement.

Dans le tableau suivant sont rappelées les conditions d’emploi des spécialités à base de glyphosate. Ceci-dit, il convient pour chaque produit utilisé de se référer à l’étiquette du produit pour voir les usages autorisés et les conditions d’emploi.

Filières | Pratiques | Emploi de glyphosate | Dose maximale de glyphosate autorisée |

Cultures annuelles | Désherbage en interculture/jachère | Interdit si labour | 0 |

Autorisé en cas de non-labour | 1080 g/ha/an | ||

Autorisé avant implantation d’une culture de printemps installée après un labour d’été ou de début d’automne en sols hydromorphes | |||

Autorisé en cas de lutte réglementée | 2880 g/ha/an | ||

Viticulture | Désherbage en plein | Interdit sauf situations non-mécanisables | 2160 g/ha/an en situations non-mécanisables |

Désherbage sous le rang | Autorisé | 450 g/ha/an | |

Arboriculture | Désherbage en plein | Interdit sauf situations non-mécanisables ou récolte mécanique des fruits au sol | 2160 g/ha/an en situations non-mécanisables |

Désherbage sous le rang | Autorisé au maximum sur 40% de la surface de la parcelle | 900 g/ha/an |

Les situations non mécanisables sont des parcelles en forte pente, des parcelles très caillouteuses, des vignes-mères de porte-greffes ou des vergers implantés sur buttes. L’appréciation de ces situations est subjective et plutôt laissée aux agriculteurs. Toutefois, la règle doit être de se passer du glyphosate sauf si ces situations ne permettent pas d’alternative à son utilisation.

Le glyphosate est une molécule efficace. Son utilisation se voit alors il faut qu’elle reste au sein des parcelles agricoles. Les dérives de pulvérisation sont particulièrement visibles et font mauvaise presse à l’agriculture. Avec des doses réduites de glyphosate, les conditions de traitement doivent être optimales alors gare à la dérive qui peut se retourner contre l’agriculteur. Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter le fichier source ci-dessous.

LE DESHERBAGE DES VIGNES SANS GLYPHOSATE

Suite à la limitation d’usage du glyphosate, le désherbage des vignes se complexifie. Les solutions de substitution pour les viticulteurs existent mais coûtent plus cher et demandent généralement plus de temps de travail. Tour d’horizon de ces solutions avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV).

La limitation d’usage du glyphosate en viticulture rebat les cartes du désherbage qui se complexifie et devient plus cher.

L’IFV a récemment fait un point lors d’un webinaire sur les solutions existantes :

- Le désherbage chimique : La limitation d’usage du glyphosate oriente les viticulteurs vers d’autres herbicides souvent plus coûteux. Un passage supplémentaire est également constaté dans bien des situations.

- Le désherbage électrique. C’est une solution dont on parle de plus en plus. Selon l’IFV, cette méthode permet de travailler sans travail du sol et a priori sans affecter le fonctionnement racinaire de la vigne mais elle est lente et gourmande en puissance. L’effet visuel du désherbage électrique est proche du désherbage chimique sans obtenir un jaunissement complet des adventives peu couvertes par les électrodes. La vitesse de travail est importante. Plus le passage est lent et plus la méthode est efficace. L’humidité des plantes à détruire améliore l’efficacité de ce désherbage. Attention toutefois au risque incendie si des passages sont effectués en période de sécheresse.

- Le désherbage thermique. Il s’agit de l’emploi de mousse ou d’eau brulante, de vapeur sèche ou de radiants. D’après l’IFV, ces méthodes sont lentes, demandent beaucoup de passages et consomment beaucoup d’énergie et d’eau. Ces éléments rendent ce mode de désherbage inacceptable en viticulture.

- Le paillage. Il est possible de pailler le cavaillon de différentes manières : feutres, plaquettes de bois, écorces, paille, déchets verts. Selon l’IFV, cette solution est intéressante pour économiser l’entretien du cavaillon même si son installation demande du temps. Cette méthode reste néanmoins coûteuse (plus de 1€ le mètre linéaire). Attention aux projections de terre sur le paillage si les inter-rangs sont travaillés car des adventices pourraient lever.

- Le désherbage mécanique. Pour l’IFV, il s’agit de l’alternative transférable au plus grand nombre parce que l’offre en matériels est large avec des outils complémentaires. Ce désherbage nécessite d’investir dans du matériel approprié et un tracteur performant. Ce mode de désherbage représente du temps de travail supplémentaire par rapport au désherbage chimique et potentiellement un besoin en main d’œuvre.

Il n’existe pas de solution miracle et il faut se préparer à mettre en place des solutions différentes du glyphosate et plus largement du désherbage chimique dans les années à venir Le choix des solutions alternatives doit se faire en connaissance de cause par rapport aux avantages et inconvénients de ces solutions. La robotisation du désherbage mécanique représente une solution intéressante pour remédier au temps de travail supplémentaire et au besoin en main d’œuvre.

Sources : Stef, C. 2023. « Sans glypho, ça coûte cher ». La Vigne. Mars 2023.N°361.pp46-47.

Les essais système zéro phyto en grandes cultures

Pour répondre au politique de réduction d’usage des produits phytosanitaires, des essais système sont mis en place sur des plateformes expérimentales pour travailler sur les leviers à mettre en place et les performances de ces systèmes.

En Lorraine, le projet XpéGE est mené sur une station expérimentale. Il compare un système de cultures « 0 phyto » à un système de cultures en protection intégrée. Ces 2 systèmes sont également évalués en comparaison des systèmes conventionnels. Les caractéristiques des systèmes de cultures évalués sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Systèmes de cultures | Protection intégrée | 0 phyto |

Rotation | Colza – blé – orge de printemps - soja/pois de printemps - blé | Colza – blé – tournesol - soja/lentilles – blé – pois de printemps |

Leviers mobilisés |

| |

| Réduction de fertilisation azotée de 25% Augmentation de la densité de semis | |

Recours aux produits phytosanitaires | En dernier recours et avec des réductions de doses | 0 phyto |

L’essai est mené sur un site expérimental sur sol argilocalcaire moyennement profond.

La maîtrise des adventices est très proche pour les 2 systèmes de cultures. Le salissement est maîtrisé dans le système « 0 phyto » mais au prix d’un nombre élevé de passages mécaniques (en moyenne par parcelle et par an, 5 passages de travail du sol et semis + 4 passages de désherbage mécanique). Les conduites des cultures en protection intégrée et « 0 phyto» nécessitent respectivement 54 et 72 heures mensuelles pour 130 ha.

Au niveau des rendements, le système « 0 phyto » obtient des rendements en deçà du système en protection intégrée qui est lui-même en deçà de la référence de rendement de la petite région agricole. Le colza, la lentille et le pois sont les cultures qui ont les rendements les plus aléatoires en système « 0 phyto ».

| Rendements 2018-2021 (q/ha) | ||

Protection intégrée | 0 phyto | Référence de la petite région agricole | |

Colza | 21.5 | 15.7 | 28 |

Blé | 60.5 | 58.1 | 71 |

Soja | 10 | 7.5 | 14.5 |

En termes d’IFT, celui du système en protection intégrée est de 2.5 pour une référence à 4.7.

En Bourgogne, l’INRAE mène le même type d’expérimentation depuis 2018 sur une plateforme expérimentale appelée Ca-sys sur grandes cultures. L’objectif est de se rapprocher des rendements des systèmes conventionnels mais sans utilisation de produits phytosanitaires. Pour le moment, le constat sur les rendements est le même que dans l’expérimentation de Lorraine. Pour un potentiel de blé de 80 quintaux en agriculture conventionnelle, il est produit 50 q/ha de blé sur la plateforme expérimentale, loin de l’objectif initial de l’INRAE.

Sources : Rebendenne, B. 2023. Zéro phyto en Grand Est, un salissement maîtrisé au prix d’une baisse de rendement. Perspectives Agricoles. Février 2023. N°507. Pp32-33.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/agroecologie-test-sans-pesticides-dijon-inrae-41158.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzIzMw%3D%3D[MzUxNzE4].

Les buses à haut potentiel de réduction de dérive

La réduction de la dérive de pulvérisation est un sujet crucial pour réduire les pollutions environnementales. La liste officielle des équipements homologués pour réduire cette dérive comprend des buses associées à différents niveaux de réduction de dérive en fonction de la pression d’utilisation. Cette réduction de dérive va jusqu’à 90%. Quel est l’effet du volume de bouillie et du type de buses sur la qualité de pulvérisation notamment avec ces buses à haut potentiel de réduction de dérive ?

Arvalis-Institut du végétal a souhaité tester l’effet du volume de bouillie et des différents types de buses sur l’efficacité des traitements herbicides pour vérifier si leurs observations datant des années 2000 étaient toujours vérifiées avec les nouvelles buses à haut potentiel de réduction de dérive.

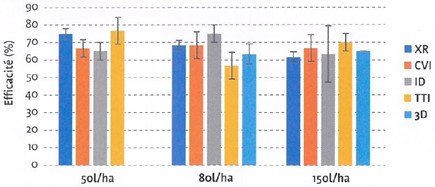

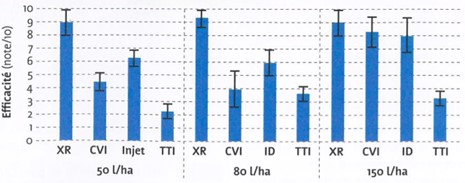

L’essai a été mis en place sur blé avec des produits racinaires à des volumes de bouillie de 50, 80 et 150 l/ha et 4 types de buses : une buse à fente classique (XR) et 3 buses à injection d’air associées respectivement à une réduction de dérive de 66% (CVI), 75% (ID) et 90% (TTI).

Les buses sont utilisées à leur pression maximale d’homologation. Le traitement est réalisé en post-levée précoce sur des ray-grass au stade 1 feuille. Les conditions climatiques sont optimales.

Les résultats obtenus (graphique ci-dessus) confirment ceux acquis dans les années 2000. Il n’y a aucun impact significatif ni du volume de bouillie ni du type de buses sur l’efficacité du désherbage avec des produits racinaires. D’autres facteurs comme l’humidité du sol ont un impact bien plus important sur l’efficacité de ce type de produits.

L’utilisation de buses permettant une réduction de dérive de 90% ne nuit pas à l’efficacité des traitements à base de produits racinaires comme le prosulfocarbe. Cette matière active étant particulièrement sensible à la dérive, il est fortement recommandé d’utiliser ce type de buse pour son application.

Le même type d’essai a été mené sur betteraves avec des produits de contact. Les 4 même types de buses et les 3 volumes de bouillie (50, 80, 150 l/ha) ont été utilisés. Les buses sont utilisées à leur pression maximale d’homologation.

Dans ce cas (graphique ci-dessus), il y a un effet significatif du volume de bouillie. L’efficacité est plus importante avec un volume de bouillie de 150 l/ha. Il y a une interaction significative entre le volume de bouillie et le type de buses utilisé. Avec des volumes de bouillie de 50 et 80 l/ha, seule la buse à fente classique apporte une efficacité satisfaisante. A 150 l/ha, les buses à injection d’air associées à des réductions de dérive de 66% et 75% peuvent être utilisées. En revanche, les buses à injection d’air associé à une réduction de dérive de 90% sont à proscrire pour l’application de produits de contact.

Dans le raisonnement du choix de type de buses, il faut prendre en compte le type de produits et le volume de bouillie utilisés. Pour des produits racinaires, toutes les buses apportent une efficacité satisfaisante quel que soit le volume de bouillie utilisé. Pour des produits de contact, il faut éviter d’utiliser une buse à injection d’air associée à une réduction de dérive de 90%. Pour rappel, l’usage de buses anti-dérive et la mise en place d’une bande tampon de 5 m de large sont les 2 conditions à cumuler pour réduire à 5 m les Zones Non Traitées (ZNT) en bordure de points d’eau. La liste officielle des équipements homologués pour réduire la dérive de pulvérisation est disponible ici.

Sources : Perriot, B. & Bergamini, H. 2022. Les buse à haut potentiel de réduction de dérive à l’essai. Perspectives Agricoles. Novembre 2022. N°504. pp24-26.