Couverts végétaux

L'effet des couverts végétaux sur le risque de gel en viticulture

Février 2025

Le changement climatique augmente le risque de dégâts liés au gel tardif en viticulture en avançant les stades phénologiques de la vigne. Les couverts végétaux en place dans l’inter-rang des vignes influence le micro-climat et le risque de gel. C’est un point assez connu sans qu’il y ait d’expérimentation à l’appui. C’est chose faite avec un essai mené en Anjou.

Le changement climatique actuel est associé à des épisodes de gel tardif au printemps. L’augmentation des températures entraine en parallèle un avancement des stades phénologiques de la vigne. Ces 2 aspects cumulés entrainent un risque de dégâts par le gel important.

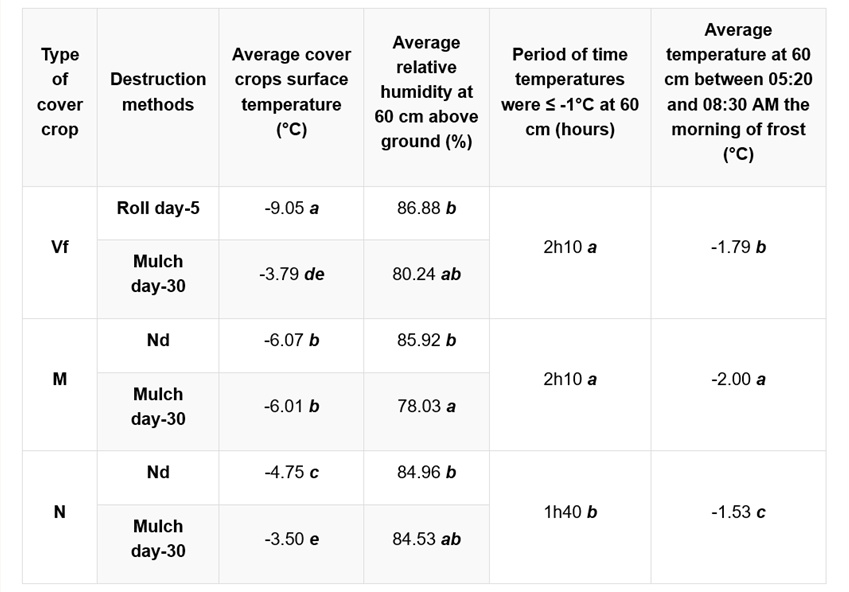

Le développement des couverts végétaux implantés dans l’inter-rang des vignes va bon train pour de multiples raisons : protection et structuration du sol, apport de matière organique, substitution de la fertilisation azotée, effet bénéfique pour la biodiversité… Mais ces couverts modifient le micro-climat de la parcelle et ont une influence sur le risque de gel. C’est pour étayer cette affirmation qu’une expérimentation a été mise en place en Anjou. Une parcelle de vigne a été équipée pour mesurer la température et l’humidité relative à 60 cm de hauteur avec différentes modalités de couverture de l’inter-rang et de destruction du couvert :

- Une couverture spontanée du sol principalement composée de raygrass, pâturins communs, rumex, luzernes, renoncules, véroniques avec une modalité non détruite et une modalité avec un broyage (mulching) un mois avant le gel.

- Un couvert de féverole avec 2 modalités de destruction : un roulage 5 jours avant le gel et un broyage (mulching) un mois avant le gel.

- Un couvert multi espèces (féverole, avoine, pois et vesce commune) en alternance avec un interrang de couverture spontanée. Une modalité est non détruite et une modalité est détruite par broyage (mulching) un mois avant le gel.

Les résultats ci-dessous ont été obtenus lors de l’épisode de gel de la nuit du 22 au 23 avril 2024. La vigne était au stade 3-4 feuilles étalées. Le couvert spontané dans la modalité non détruite mesurait 25 cm de haut. Le couvert multi-espèces en mesurait plus de 50.

Il y a un effet du mode de destruction. La température de surface du couvert est plus élevée si la destruction est plus précoce.

Il y a également un effet du couvert. Ce sont les modalités avec couvert spontané qui montrent les températures de surface les plus élevées. De même, ces modalités sont soumises moins longtemps que les autres types de couverts à des températures inférieures à -1°C.

Les humidités relatives les plus élevées à 60 cm du sol ont été mesurée pour les modalités féveroles roulées 5 jours avant le gel et couverts (spontanés ou semés) non-détruits.

Vf = Féverole, M = couvert multi-espèces, N = couvert spontané.

Nd = non détruit. Roll day-5 = roulé 5 jours avant le gel. Mulch day-30 = broyé 30 jours avant le gel.

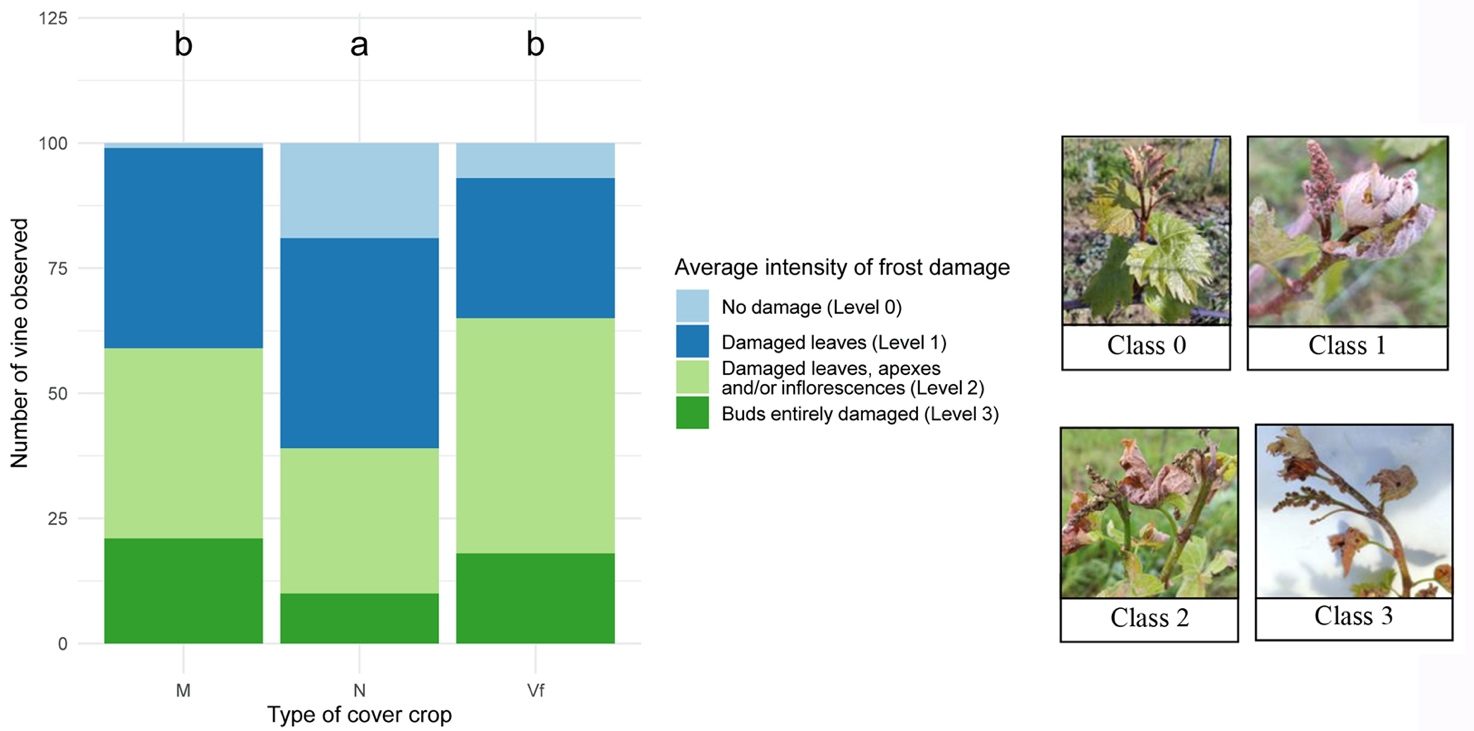

L’intensité des dégâts causés par le gel dépend du type de couvert d’inter-rang. C’est la couverture spontanée du sol qui présente les dégâts les moins importants.

Vf = Féverole, M = couvert multi-espèces, N = couvert spontané.

L’essai mis en place montre un effet du couvert. La couverture spontanée du sol de l’inter-rang est associée aux températures les plus élevées au niveau du couvert et aux intensités de dégâts les plus faibles. La modalité de destruction a un effet. Une destruction précoce permet une augmentation de la température au niveau du couvert et diminue l’humidité relative à 60 cm du sol.

Source : https://ives-technicalreviews.eu/article/view/8467

Le semis des couverts végétaux en viticulture

Août 2024

L’été avançant, la période de semis des couverts végétaux en viticulture approche. Les bénéfices des couverts végétaux sont multiples : ils améliorent le sol, soutiennent la production, limitent les pollutions, régulent les bioagresseurs et favorisent la biodiversité. Pour bénéficier de tous ces services encore faut-il que le couvert soit réussi. Le semis est une étape cruciale.

A cette période de l’année, le viticulteur a défini son objectif par rapport à ses couverts végétaux en fonction de sa situation initiale, commander ses semences en quantité suffisante auprès de son négociant agricole favori et préparer son sol.

Vient le moment du semis :

Pour le type de semoir, il y a plusieurs possibilités :

- Les semoirs type épandeur d’engrais. Ce n’est pas l’idéal.

- Les semoirs à céréales qui permettent de rouler en même temps que le semis. L’entrainement mécanique a pour conséquence une densité de semis moins régulière.

- Les semoirs combinés qui permettent de réaliser la préparation du lit de semences, le semis et le roulage en un seul passage.

- Les semoirs en semis direct. Dans ce cas, il n’y a pas de préparation du lit de semences, la graine est déposée dans un sillon ouvert puis refermé par le semoir avant tassement. Les premières années d’implantation, un travail du sol est conseillé.

Les semoirs pneumatiques sont à prioriser pour avoir une densité de semis régulière.

Le semoir doit ensuite être réglé pour vérifier que la densité de semis est respectée.

- Pour le réglage d’un semoir à entrainement électrique : vidéo

- Pour le réglage d’un semoir à entrainement mécanique : vidéo

Le semis est réalisé sur un sol frais et ressuyé en essayant de le positionner avant une pluie.

La période de semis s’étale de mi-août à mi-octobre. Avant ou après vendange, telle est la question. Le viticulteur choisira selon son mode de vendange, l’état de ses sols, les espèces implantées et son organisation du travail.

Pour les mélanges, attention à ce que les semences soient bien mélangées si les graines sont de tailles différentes. Pour cela, soit vous pouvez recharger régulièrement le semoir soit vous pouvez ajouter de l’huile végétale pour coller les semences entre elles.

Les graines sont obligatoirement rappuyées après semis pour assurer le contact avec le sol et la bonne germination. Cette étape peut être intégrée au semis en fonction du type de semoir.

En Nouvelle-Aquitaine, les projets ADOPTAE et Rallye Transfert Nouvelle-Aquitaine permettent de parler et de faire parler des couverts végétaux en viticulture.

Pour Rallye Transfert, les journées techniques qui ont eu lieu en Dordogne et Gironde ont permis de rappeler des fondamentaux sur les couverts végétaux. Des éléments techniques intéressants sont à retrouver dans les livrets des participants : Gironde, Dordogne.

Pour ADOPTAE, des webinaires pour les conseillers sur les couverts végétaux sont disponibles en replay. Des journées techniques ouvertes à tous sont organisées sur le sujet : prochaine journée le 19/09/2024 en Gironde sur le semis des couverts en viticulture.

Sources : CA 33 et Vinopôle Bordeaux Aquitaine. Guide DECISOL. Edition 2022. Pp. 36-41. (https://www.vinopole.com/outils/gestion-durable-des-sols-viticoles-decisol/).

L. Caillaud. « Vigne : 1, 2, 3 couvrez ! » Article dans L’agriculteur charentais. N°3068. 02/08/2024. pp 13.

Le vitipastoralisme

Faire pâturer des brebis dans les vignes : l’idée peut faire peur ou faire sourire. Pourtant la pratique se développe et ce qui pouvait passer comme farfelu il y a quelques années intéresse et questionne aujourd’hui. Dans le cadre du projet Rallye Transfert Nouvelle-Aquitaine en Gironde, une page internet a été créée pour regrouper des ressources documentaires sur le vitipastoralisme.

La réduction d’usage des herbicides demandée en viticulture interroge sur les méthodes alternatives à mettre en place et comment les combiner entre elles. L’une de ces méthodes est le vitipastoralisme c’est-à-dire la valorisation par le pâturage, de l'herbe et des couverts dans les vignes, comme des ressources fourragères par un troupeau, généralement de brebis. Cette alternative fait peur dans sa mise en place mais les viticulteurs pratiquants ne regrettent pas d’avoir franchi le pas.

Le vitipastoralisme est une pratique à bénéfices réciproques. L’éleveur bénéficie de ressources fourragères supplémentaires pour son troupeau. Pour le viticulteur, l’enherbement de ses vignes est entretenu pendant l’hiver. Les déjections des brebis apportent de la matière organique au sol complémentaire aux apports du viticulteur. Le pâturage peut également favoriser la présence de légumineuses dans les enherbements permanents.

Le pâturage des vignes par les brebis est une pratique qui se fait en automne-hiver généralement après la chute des feuilles pour ne pas nuire à la mise en réserve. Le pâturage doit impérativement s’arrêter avec le débourrement pour protéger les bourgeons.

Selon les viticulteurs, les parcelles sont pâturées une à deux fois dans l’hiver en fonction de la pousse de l’herbe/couverts.

Le pâturage peut se faire sur des enherbements naturels ou implantés (couverts temporaires). Pour les couverts implantés, l’avis de l’éleveur sur la composition du couvert est à demander. Le plus important reste d’adapter la pression de pâturage à la parcelle, au type de couverts et à son développement.

Les brebis auront besoin d’espace pour se coucher. Il est donc nécessaire de laisser de la place en bout de rangs pour cela.

Par rapport à l’articulation avec les travaux d’hiver dans les vignes, il faut se coordonner avec le berger soit en faisant passer le troupeau avant la taille soit après la taille et le broyage des sarments.

Niveau contrat, nombre de viticulteurs n’en ont pas. Il s’agit souvent d’une entende orale et dépend de la relation du viticulteur avec l’éleveur. Au niveau de la rémunération, c’est variable : certains viticulteurs considèrent que c’est une pratique gagnant-gagnant et ne rémunèrent pas l’éleveur. D’autres vont rémunérer son travail.

Un autre argument pour les viticulteurs est la communication qu’ils peuvent développer autour de cette pratique ayant une bonne image auprès des consommateurs. Dans un secteur en crise, toute action facilitant la commercialisation des vins est bonne à prendre.

Un ensemble de ressources documentaires sur cette pratique est présent sur la page internet du projet Rallye Transfert Nouvelle-Aquitaine en Gironde . N’hésitez pas à aller y faire un tour.

Sources : De Montaignac, Hélène. Novembre 2023. « Travailler avec un berger ». La Vigne. N°368, pp74-75.

Le pâturage des couverts végétaux d'interculture

Le projet Inter-AGIT+ étudie les intérêts du pâturage ovin et bovin des couverts d’intercultures. Il vise à identifier et lever les freins existants pour permettre le développement du pâturage des couverts d’intercultures au sein des territoires. Il se base sur de la bibliographie et sur des retours d’expériences d’agriculteurs pratiquants. Eclairage sur des éléments de cette pratique.

Dans le cadre d’un partenariat entre céréaliers et éleveurs pour faire pâturer des couverts végétaux en interculture, chacun peut y trouver son compte :

Pour les éleveurs : Le parasitisme a tendance à diminuer. Les boiteries n’augmentent pas. La prolificité des animaux se maintient ou augmente. Très peu de troupeaux sont complémentés, le pâturage des couverts suffit à subvenir aux besoins des animaux. L’utilisation des couverts d’interculture en pâturage permet d’économiser des stocks de fourrages et améliore la repousse des prairies (en réduisant leur pâturage). Pour les éleveurs, le temps de travail se maintient ou augmente mais la sécurité apportée par rapport au stock de fourrages rend cette augmentation acceptable.

Pour les céréaliers : le pâturage facilite la destruction du couvert (- 30 minutes /ha). L’effet du pâturage des couverts sur les adventices et les limaces n’est pas flagrant. La majorité des céréaliers n’observent pas d’impact du pâturage des couverts sur le rendement de la culture suivante. Les parcelles bénéficient des restitutions des couverts pâturés. Ces restitutions sont plus rapides pour la culture suivante.

.jpg)

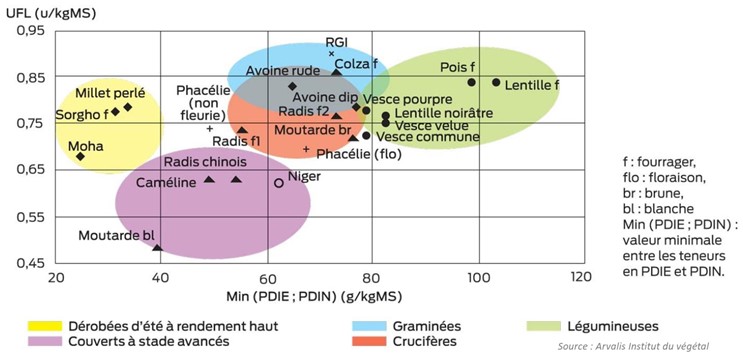

Quelques éléments sur les couverts à implanter :

.jpg)

Il n’y a pas de mauvaise raison d’implanter un couvert végétal en interculture. Si l’on se trouve en zone d’élevage, pourquoi ne pas établir un partenariat avec un éleveur pour faire pâturer ses parcelles en couvert d’interculture ? Les bénéfices sont réciproques. Comme toute pratique, elle nécessite un temps d’apprentissage que ce soit pour les agriculteurs ou les animaux.

Sources : https://drive.google.com/file/d/11rGTiSJx3rUvOfVnxniwcCDXORlR5-4P/view?usp=sharing